前回のブログ記事では、最近回顧されているデジタル人文学の話題としてScholarly primitivesを採り上げてみましたが、そうなってくると、そもそもデジタル人文学の基礎的な概念として常に採り上げられる Methodological Commons(方法論の共有地) についても、この機会にちょっとご紹介しておいてもよいのではないかと思いまして、それが最初に提示された、以下の著名な講演原稿の暫定訳を掲載いたします。(例によって、間違いなどあるかもしれませんのでご注意ください。)

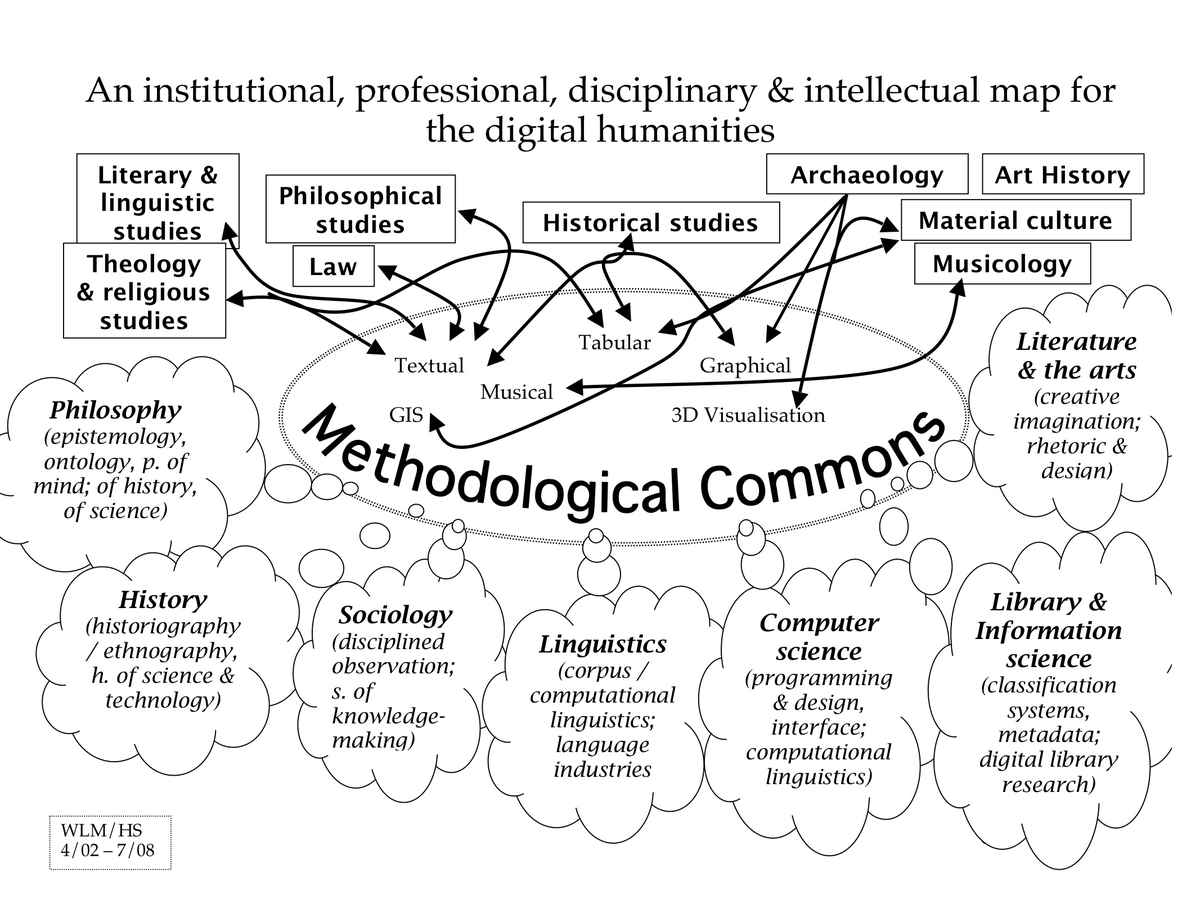

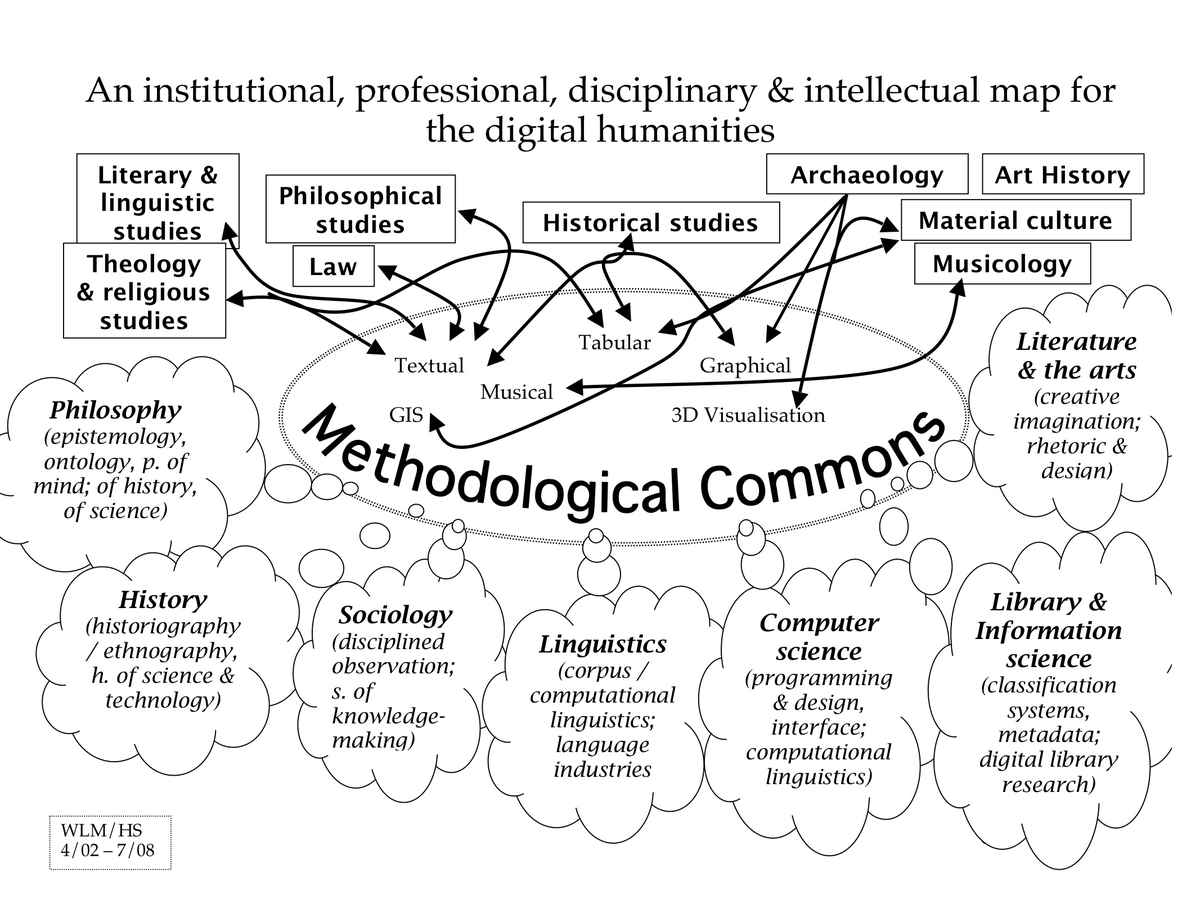

追記: 著者の一人であるHarold Short先生から、最新版の画像をいただきましたので、掲載いたします。(2020/12/22)

著者のWillard McCarty先生と Harold Short先生は、いずれもキングスカレッジ・ロンドンの人文学コンピューティングセンター(当時)の教授で、今で言うところのDHを研究していました。キングスカレッジ・ロンドンは、欧州DH学会発祥の地であり、前回記事に登場したJohn Unsworth先生の話にも出てきたところですね。これもやはりデジタル人文学(DH)という言葉が出てくる前ですので、Humanities Computingと呼ばれていました。この後、2004-2005年頃に、ロンドンのHarold Short 先生と米国のJohn Unsworth先生が中心となって国際デジタル人文学組織連合(ADHO, Alliance of Digital Humanities Organizations)が設立されますので、その胎動期の象徴的なものの一つと言ってもよいかと思います。

このMethodological Commonsは、国際DH学会大会では必ずどこかで見るような、とても広く受け入れられているDHの基礎概念です。それで、象徴的な「地図」があるのですが、どうも本家のサイトからはリンク切れになってしまっておりまして、しかし、たとえば、現在のADHOの会長によるこちらの頁でも見ることができますし、色々なバリエーションも出現していることがGoogle画像検索ですぐにわかります。以下の文章は、この地図の説明が主な内容ですので、地図を見ながら読んでいただくとよいかと思います。

なお、Methodological Commonsは、「方法論の共有地」と訳されることが多いのですが、これも、海外のDHの議論と接続するには英語のままで流通していた方がわかりやすい時も あるかもしれないと思いまして、この用語だけは英語で記しています。

それから、この文書に登場する Humanities Computingという語は、「人文情報工学」という訳語をあてていますが、これは現在の文脈では「デジタル人文学」と読み替えていただけますと幸いです。

Methodologies

方法論

科学的研究には、2つの出発点がある。いずれにおいても、それ自体として権威がある。観察を否定することはできず、原理的なことに適合していなければならない。挟撃作戦を達成しなければならないのである。Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind (Chicago, 1972): xxviii

分野をマッピングする

Mapping the field

誰もが知っているように、マッピングとは、複雑な地形を表現するための強力なツールであり、それは我々が地形を全体として理解し、その部分の相互関係をすばやく把握できるようにするためのものである。「ロードマップ」とは、当然のことながら、どこかの場所に行くためのものだが、しかし、それに先立って、そこに至るまでにどのような選択肢があり何が関係しているのかを確認するためのものである。それに先立ち、地図の歴史における最近の研究成果で主張されるように、地図を作成することは、地図に書かれた地形を所有し、それをそのままに明示することである。特徴があるところには名前が付けられ(あるいは名前が付け直され)、関係が表示され、境界線が示され、未知の部分にはラベルが付けられるなど、探査のためのしるしがつけられる。

ここで示す知的な「地図」は、これらのうちの最後の役割を果たすことを企図している。これは、この半世紀の間人が住んでいたにも関わらず我々の視界に今まさに入ってきたばかりの地形を予想する仮の見取り図である。1990年代初頭まで、人文情報工学は様々な研究活動の事例のカタログを作ることによって説明されるべきものであると考えられてきたように思われる。しかし、その頃には、そのようなカタログを作ることは非常に困難なことになっていた。あまりに多くの分野において、多くの言語で、マイナーな場でもメジャーな場でも、あまりに多くの刊行物が出版されていた。さらに、既存の分野にコンピュータ利用が組み込まれていくことは、関連する研究活動の多くが、とくに言及されることもなく、タイトルから手がかりを得られないような論文や本に含まれるようになることを意味している。 我々が、全体像と、そして、我々の経験に対応する専門家自身の概念を把握しようとするなら、異なるアプローチが求められているのは明らかである。このことは、書誌学的なプロジェクトが放棄されるべきであると言っているわけではない(再考の必要性を提示しているのではあるが)。むしろ、ベイツソンの挟撃作戦を我々の現実に適用しなければならないということである。

ここで例示するマッピングの活動は、地図そのものというよりはむしろ、ポイントである。その領域の全体的な概念を明晰に表現する手段を提供することによってその作戦の補完的な動きを助けることを意図している。

Legend

The Methodological Commons

方法論の共有地

地図の中心には、この分野の中核として、「Methodological Commons」と我々が読んでいる大きくて境界の曖昧な領域がある。それは、様々な分野のアプリケーションが共有する計算可能な手法のための概念上の領域である。よく知られているように、たいていの場合、これらは、データのタイプに応じて適用されるものであり、データの主題やそれに対する解釈に応じてではない。したがって、ここにあるのは、散漫な(あるいは連続した)テキスト、表形式の(あるまとまりを持った)テキスト、数値、画像、音声等である。同様にして、時間的な次元を有する(画像と音声のような)数種類のデータについて考えてみたいと思うかもしれない。これらのテキストに適用される技術は、テキスト分析、データベースデザイン、数値解析、画像化、音楽情報検索などのような大まかな見出しで記述されるかもしれない。もちろん、常に新しい手法が考案されているのであり、このリストは決まったものでも安定したものでもない。

Disciplinary groups

分野ごとのグループ

このCommonsの上には、おおまかな分野ごとのグループで人文学(と場合によっては社会科学)の分野が描かれている。これらのグループは、部分的には分野についての我々の観点を反映しているが、部分的には我々の高等教育機関における新しい学際的なグループ化を反映している。両頭の矢印はそれぞれの分野のグループをデータのタイプや、それと一般的に関連のある計算手法と結びつけている。この矢印が両頭なのは、人々のグループと商人との間で行われる商品の流通のように、個々のグループとこのCommonsの間で活発な手法の交換が行われることを示している。この分野別のグループ化とこれらの矢印は、同様に仮説的なものである。というのは、制度的な整理の仕方は、国家や文化の境界を越えて変化し、多様化するからであり、そして、新しい技術は、古い分野が関連を持つと考える事柄を変化させることになるからである。

“Clouds of knowing”

知の雲

このCommonsの下に幅広く並べられているのは、我々が見出してきた、様々な分野の習得事項である。それらは、我々に求められていることに関して非常に重要な役割を果たしているために、それらへの理解がその分野のいずれかの知的な地図に影響を与えざるを得ないというものである。最初は、これを理解するという仕事は、超人的なものに見えるかもしれない。しかしながら、これらの雲は哲学などに包括的に精通していることを示そうとしているのではなく、むしろ、我々の実践に適用するための特定の領域の実務的な知識を示そうとしているのである。たとえば、伝統的なものを電子媒体に作り直すこと、すなわち、編集版や注釈、語彙集などの学術的な形式をもつものを対象とする場合、我々は、その対象が何を目指して、どのような用途を意図していたか、ということを復元できるように、可能な限り元の文脈に近い形で理解する必要がある。そういった知識は、多くは暗黙的なものであり、すなわち、当時は言わずもがなだったものである。この知識を獲得することに関する歴史学と民族学における豊かな議論は、この問題の深さを我々に警告し、そして、それに取り組むためのツールを提供してくれる。

Methodological Commonsを維持・涵養し、他の分野との知的な取引を運用する仕事に関する他の「知の雲」についても同様のことが言えるかもしれない。これらは、以下のようなことを示すために雲として表現されている。すなわち、(アリストファネスに、そして同様に、「知の雲」の中世の匿名の著者の両方に感謝しつつ)、思考体としての性質と、人文情報工学におけるそれらの役割についての我々の暫定的な理解、である。繰り返しになるが、それらは正典的な一覧ではない。我々は、どれが我々の地図の上にあり、それぞれがどのように適合するかを確認し始めたばかりである。

このような地図の価値は、「一枚の絵は千の言葉に値する」ということわざの概念にあるのではなく、むしろ、我々が考えることや知っていることを引き出し、そして、よりよい地図や、さらに、人文情報工学におけるより意識的な、そして直接的な活動へと至る議論を惹起するためのイメージの力にある。

History and new directions

これまでとこれから

厳密に言えば、上の地図にあるもののほとんどは新しいものではない。ほとんどすべては十年前には存在し、知られてもいたものである。しかし、我々が提示してきたように、マッピングの活動自体は、ここに示したような形において、この領域を二次的に(あるいはメタに)考えることについての根本的に新しい方向性なのである。

10年前には、我々は様々な分野に対して共通の技術を関連付けることについて十分な知識を持っていた。人文情報工学が分野としての境界が適用されないMethodological Commonsに関係していることについて、最初は疑問を持ち、その後、ある程度は理解していた。実際のところ、その頃には、人文学によくみられるいくつかの研究の側面に関連付けられる計算手法の抽象的な概念やソフトウェアの基本的なタイプを描くことが可能になっていた。当時、画像処理は(OCRを除いて)地図上に載せるほど重要なことではなかったが、今回新たに追加したことになる。その頃の「コミュニケーション」は、現在のように、Webを中心とするようなものではなかった。

たとえばこの五年間の間に、最近の経験的知識には、明らかに学際的な成果やさらなる可能性を伴う、大規模なリソースを基礎とした多様な技術・多様なメディアの研究が増えてきている。事実上、ネットワーク化されたリソースは、単一で比較的変化のないリソースが多種多様で変化の激しい用途から分離され、個々のリソースが関連する多くの研究分野を横断した曖昧な再文脈化を許容するという研究図書館の古のモデルを顕在化し始めている。この学際的なデジタル図書館の出現は、Methodological Commonsを断片化するというよりもむしろ、その中心性と幅の広さを強調している。そして、Commonsの中心性と幅の広さは、我々が技術の適用に際して必要な方法論の受け入れをより体系的に研究するのに必要であるところの「知の雲」を実際に利用していることをいっそう明らかにした。

この地図は、人文学における知の雲と特定の研究プロジェクトの間で共有された技術を媒介として、人文情報工学の根本的な役割を描き出している。とりわけ、この媒介を通じて、人文学の研究事業においてこの知の雲はからみあいつつ成長していくのである。

Willard McCarty and Harold Short

Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.